Zellbiologie der Malaria- und Toxoplasmose-Parasiten: Forschende aus Hamburg und München bündeln ihre Expertise

29.10.2025 - Wissenschaftler*innen von Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin (BNITM) und Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU) haben herausgefunden, wie Malaria- und Toxoplasmose-Erreger ihre Zellstrukturen und Transportsysteme aufbauen und organisieren, um zu überleben.

Ihre Entdeckungen könnten den Weg für neue Behandlungsmethoden gegen diese weltweit bedeutenden Infektionserkrankungen ebnen. Die Forschungsergebnisse erschienen kürzlich in den Fachzeitschriften Journal of Cell Biology und PLOS Biology.

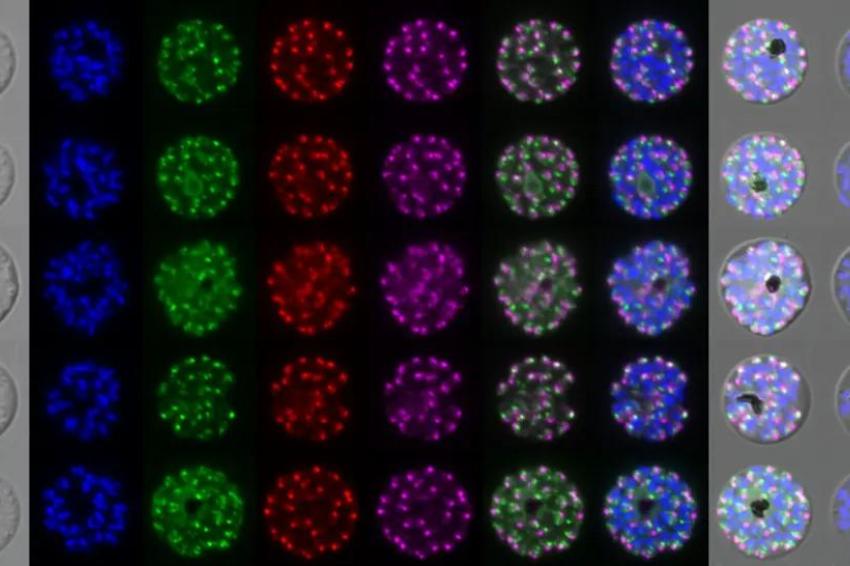

Am BNITM hat sich das Team um Dr. Tobias Spielmann, Leiter der Arbeitsgruppe Malaria-Zellbiologie, zusammen mit der Forschungsgruppe Integrative Parasitologie um Dr. Richárd Bártfai von der Radboud-Universität Nijmegen die Eiweißkomplexe AP-1, AP-3 und AP-4 (Adapterproteine) angeschaut. Sie haben herausgefunden, dass AP-1, AP-3 und AP-4 eine entscheidende Rolle beim Überleben des Malaria-Parasiten spielen. Wie Proteine im Malaria-Parasiten verteilt werden, war bisher wenig verstanden. Die Forschenden konnten nun zeigen: Die Adapter sorgen dafür, dass Proteine in der Zelle an den richtigen Ort gelangen. Beim Malaria-Erreger ist dieser Transportprozess besonders wichtig, da er sowohl für das Eindringen in Wirtszellen als auch für das Wachstum im Inneren der Zellen benötigt wird.

Wie Parasiten uralte Zellmechanismen neu nutzen

Bemerkenswerterweise ähnelt der Aufbau dieser Transportmechanismen in Malaria-Parasiten denen anderer Lebewesen, obwohl sich die Organismen im Laufe der Evolution stark voneinander entfernt haben. Gleichzeitig weist das System auch ungewöhnliche Besonderheiten auf, die bisher unbekannt waren. „Mithilfe modernster Bildgebungs- und Proteinanalysen haben wir festgestellt, dass diese Adaptersysteme ähnlich wie Logistikzentren funktionieren und unerwartet viele Gemeinsamkeiten mit ähnlichen Prozessen in menschlichen Zellen aufweisen“, so Spielmann.

Prof. Markus Meißner, Leiter des Lehrstuhls für Experimentelle Parasitologie an der LMU, und sein Team identifizierten einen neuen Transportweg im Parasiten Toxoplasma gondii. Sie untersuchten ein bisher kaum verstandenes Parasiten-Gen. Es kodiert das Eiweiß Tepsin, das eng mit dem Adapterprotein AP-4 zusammenarbeitet und dafür sorgt, dass kleine Bläschen, sogenannte Vesikel, innerhalb des Parasiten an ihren Bestimmungsort gelangen. Interessant ist, dass dabei auch das Strukturprotein Clathrin eine Rolle spielt. Bei Tieren funktioniert dieser Mechanismus anders: Dort arbeitet der Adapterkomplex AP-4 ohne Clathrin. Pflanzen hingegen nutzen Clathrin aktiv, um Vesikel zu bilden. Genau diesen Mechanismus verwendet auch Toxoplasma gondii. Wie die Studie aus dem Spielmann-Labor zeigt, findet sich dieser Mechanismus auch im Malaria-Parasiten. Diese Entdeckung zeigt, dass Toxoplasma gondii und Malaria-Parasiten im Laufe der Evolution ein hochspezialisiertes, aber dennoch konserviertes Transportsystem entwickelt haben: „Unsere Ergebnisse zeigen, dass diese Parasiten einen sehr alten Transportmechanismus beibehalten haben, der an ihre einzigartige Biologie angepasst ist“, erklärt Meißner.

Darüber hinaus entdeckte die Gruppe um Dr. Simon Gras an der LMU München, dass Toxoplasma während seines Wachstums und seiner Teilung ständig Teile seiner Außenmembran recycelt. „Wir waren erstaunt, wie dynamisch dieser Prozess ist“, sagt Gras. „Es ist ein brillantes Beispiel dafür, wie die Evolution alte zelluläre Tricks wiederverwendet, um neue Herausforderungen zu lösen.“

Neue Therapien denken

Die Ergebnisse der Forschungsgruppen aus Hamburg und München eröffnen neue Perspektiven auf die grundlegende Zellbiologie der sogenannten apicomplexen Parasiten, zu denen die Malaria- und Toxoplasmose-Parasiten gehören. Die Arbeiten heben sowohl gemeinsame als auch einzigartige biologische Merkmale verschiedener Arten hervor und könnten langfristig dazu beitragen, neue Angriffspunkte für Therapien gegen Malaria und Toxoplasmose zu finden.

Zwei Krankheiten mit weltweiter Bedeutung

Malaria und Toxoplasmose zählen zu den weltweit bedeutendsten Infektionskrankheiten. Zwar gibt es Medikamente gegen Malaria und Toxoplasmose, doch sie wirken nicht in allen Krankheitsstadien, können Nebenwirkungen haben und verlieren teils durch Resistenzen an Wirksamkeit. Neue Wirkstoffe werden benötigt, um die Erreger dauerhaft und gezielt bekämpfen zu können. Ein besseres Verständnis der zellbiologischen Prozesse ist entscheidend, um neue Ansatzpunkte für Therapien und Impfstoffe zu entwickeln.

Malaria und Toxoplasmose werden durch apicomplexe Parasiten verursacht. Dies sind einzellige Erreger, die sich nur innerhalb von Wirtszellen vermehren können. Malaria entsteht, wenn Parasiten der Gattung Plasmodium durch den Stich infizierter Anopheles-Mücken in den menschlichen Blutkreislauf gelangen. Sie lösen hohes Fieber, Schüttelfrost und bei schweren Verläufen lebensbedrohliche Organschäden aus. Jährlich erkranken laut WHO über 240 Millionen Menschen an Malaria. Mehr als 600.000 sterben an den Folgen, vor allem Kinder in Afrika südlich der Sahara. Toxoplasmose, ausgelöst durch den Parasiten Toxoplasma gondii, betrifft weltweit rund ein Drittel der Bevölkerung. Die Infektion verläuft meist unbemerkt, kann aber bei Schwangeren und immungeschwächten Personen schwere Komplikationen verursachen.

Kontakt

Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin

Bernhard-Nocht-Straße 74

20359 Hamburg

Deutschland

040/42818-0