Packen wir’s pragmatisch an

Bessere Versorgung durch vernetzte Bereitstellung von Patientendaten

Bei der elektronischen Bereitstellung von Patienten-Grunddaten für Notfälle oder für den Patienten selbst ist Deutschland noch Entwicklungsland. Schottland und andere europäische Länder zeigen, wie man es pragmatisch, mit großem Nutzen für alle Beteiligten machen kann. Zentralisierung ist dabei nicht notwendig. Wir sollten von anderen lernen und endlich mit pragmatischen, regionalen Lösungen beginnen.

Mancher Leser wird es selbst schon einmal erlebt haben: Am Mittwoch passiert ein Missgeschick. Am nächsten Tag kommen Schmerzen auf, der Arztbesuch ist fällig. Ein CT wird angeordnet und durchgeführt. Röntgenologe wie auch Hausarzt oder Orthopäde sind der Meinung, dass es ein vorübergehendes Problem sei. Selbst eine eintägige Dienstreise wird als risikoarm angesehen. Am Samstag werden die Schmerzen unerträglich, der Gang zur Notfallambulanz wird unausweichlich. Der behandelnde Arzt ist darauf angewiesen, dass man ihm die Vorgeschichte korrekt berichtet. Es liegen keine Daten über die aktuellen Probleme vor, keine Röntgenaufnahmen, keine Informationen über Vorerkrankungen, über kürzlich verordnete Medikamente oder bedrohliche Allergien, nichts. Ein für ein modernes Gesundheitssystem eigentlich unvorstellbarer Zustand. In einem „normal" gesteuerten Wirtschaftszweig wären derart handelnde Akteure längst von der Konkurrenz aus dem Markt gedrängt worden.

Ein anderer Aspekt dieser Situation ist, dass mündige Patienten kaum die Chance haben, zeitgerecht ihre aktuellen Daten zusammengefasst einzusehen. In den USA hat Regina Holliday, Medical Rights Advocate, eine inzwischen weltweit beachtete Kampagne für mehr Patientenrechte auf Zugang zu Diagnose- und Behandlungsdaten initiiert. Ihr Mann war - vermutlich aufgrund von Fehldiagnosen, Verweigerung von zeitnahem Zugang zu Daten und fehlender Übermittlung zwischen Krankenhäusern und Hausarzt - unnötig früh an Krebs verstorben. Dabei liegt in der Einbindung von Patienten und Bürgern, die willens und in der Lage sind, sich in die eigene Gesundheitsversorgung oder die ihrer Nachbarn einzubringen, die größte ungenutzte Ressource des Gesundheitssystems.

Sporadisch gibt es bei uns Ansätze zur Vernetzung, beispielsweise in Krankenhausketten, Ärztenetzen oder MVZ. Aber die Gesamtsituation ist eines fortschrittlichen Gesundheitssystems unwürdig. Zunächst benötigen wir eine Infrastruktur, die die eindeutige Identifizierung von Bürgern, Ärzten, Krankenhäusern usw. ermöglicht. Standards für die Sicherheit sind festzulegen, der Datenschutz zu garantieren. Diese Elemente sind im Aufbau. Manches wird man vom EPSOS-Projekt (European Patients Smart Open Services), bei dem 12 Mitgliedsstaaten der EU zusammenarbeiten, lernen können.

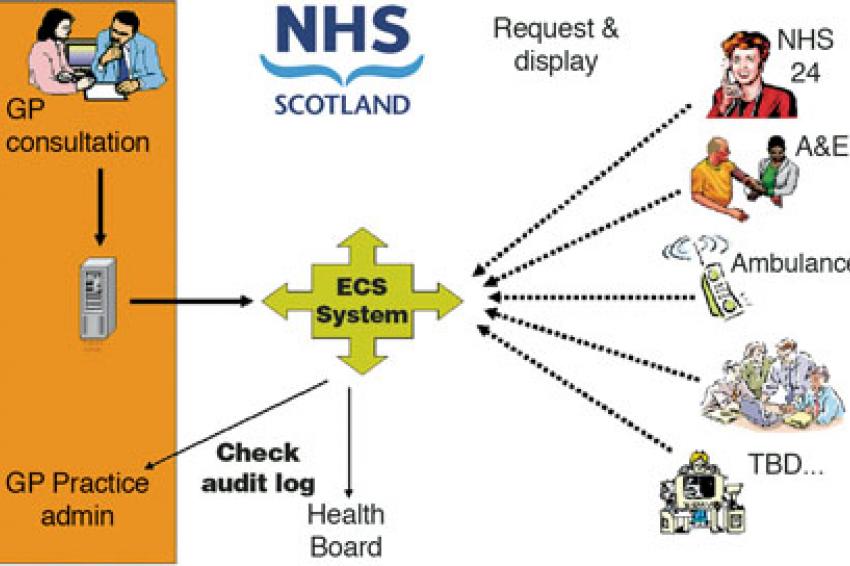

In einem weiteren Schritt wäre es zunächst ausreichend, zusammen mit Ärzten und Patienten einen minimalistischen Satz von Patientendaten zu definieren, wie es beispielsweise Schottland gemacht hat. Dort gibt es für über fünf Millionen Bürger neben administrativen Grunddaten Informationen über aktuell verschriebene Medikamente und bekannte Allergien und Arzneimittelunverträglichkeiten. Die Daten werden automatisch aktualisiert. In seiner Praxissoftware hat jeder Arzt ein Modul - einen standardisierte Datensatz, den alle Softwareunternehmen implementiert haben -, das diese Aufgabe übernimmt. Inzwischen werden die Daten rund 50.000 Mal pro Woche genutzt: von Notdienstpraxen (Out-Of-Hour Services), den Notfallambulanzen der Krankenhäuser, dem NHS24 Telefonservice und Rettungswagen.

Auf Basis der gemachten Erfahrungen und nachdem alle Beteiligten Vertrauen gewonnen haben, fordern Ärzte wie Patienten eine Verbesserung des Systems. So wird zurzeit eine Ausweitung für eine bessere Palliativ-Versorgung vorbereitet. Bekanntlich entstehen die höchsten Kosten am Lebensende und bei multimorbiden Patienten, nicht bei einzelnen chronischen Krankheiten.

Andere Länder sind schon weiter fortgeschritten: Die Tschechische Republik verfügt mit der IZIP-Patientenakte über ein nationales, webbasiertes System. Andalusien hat für acht Millionen Bürger das gesamte Gesundheitssystem vernetzt, die schwedische Provinz Kronoberg ist Weltspitze. In Belgien wird ein System der neuen Generation in den Markt eingeführt, dass die Prozessunterstützung fokussiert. Es kann nicht nur Krankenhäuser und Arztpraxen vernetzten, sondern unterstützt durch vergleichende Analysen jeden Arzt bei der Optimierung seiner Behandlung.

Was können wir in Deutschland tun? Wie Schottland sollten wir mit einem simplen Modell beginnen, damit endlich etwas Grundlegendes passiert. Zentralisierung ist für diesen Zweck nicht vordringlich. In der Regel, zum Beispiel in großen Städten, ist Gesundheitsversorgung eher eine lokale, sonst eine regionale Angelegenheit. Dort sollte man ansetzen. Vielleicht könnte eine Neuausrichtung der Gesundheitspolitik auch hier durch eine pragmatische Vorgehensweise schnell zu Erfolgen und Nutzen für alle Beteiligten führen. Lernen wir von anderen und packen wir es an.

Kontakt

empirica Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung mbH

Oxfordstr. 2

53111 Bonn

Deutschland

+49 228 98530 0